20余年鉆研新理論 他們“俘獲”混凝土“愛心”

看似冰冷又結(jié)實(shí)的混凝土,如果用強(qiáng)力去撞擊時(shí),它會(huì)伴隨著一陣灰塵而四分五裂,碎塊也形狀不一。但你知道它破碎的規(guī)律是怎樣的嗎?

23年前在中南大學(xué)讀研時(shí),丁發(fā)興從書本上發(fā)現(xiàn)一個(gè)關(guān)于混凝土受壓特性的“難題”。23年間,他順著這個(gè)問題不斷思考并和團(tuán)隊(duì)進(jìn)行大量探索、研究,終于讓“求學(xué)之問”畫上圓滿句號(hào)。

他的答案便是損傷比強(qiáng)度理論。這一理論發(fā)現(xiàn)了材料力學(xué)基本性能的第三個(gè)參數(shù)——高壓條件下脆性材料向塑性轉(zhuǎn)變的基本參數(shù),揭秘了工程材料破壞的原理,突破了1776年自庫倫從事砂巖復(fù)雜受力強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)研究以來的試驗(yàn)科學(xué)和唯象科學(xué)的視角,解決了200多年來材料破壞原理認(rèn)識(shí)的這一世界性難題。

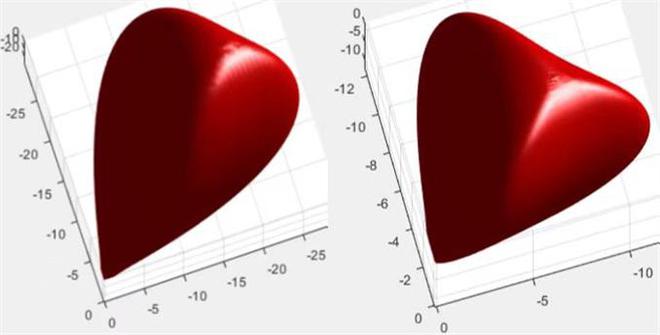

這個(gè)答案正好回答了上述問題:如果將混凝土的強(qiáng)度破壞規(guī)律制成三維圖,正好呈現(xiàn)“愛心”形狀。

前蘇聯(lián)科拉超深井科學(xué)鉆探項(xiàng)目,為何挖到地下12262米處被迫停止?遇到超大地震時(shí),建筑如何實(shí)現(xiàn)“巨震不倒”?丁發(fā)興未曾想到,一次偶然的思想碰撞火花能讓他“解答”如此之久。更讓他沒想到的是,他們找到的這顆“愛心”能很好地解釋這些難題。

圖為混凝土(左)和巖石(右)的強(qiáng)度破壞規(guī)律三維圖,都呈現(xiàn)“愛心”形狀。受訪者 制圖

書本上發(fā)現(xiàn)的“難題”

“一定要堅(jiān)定信念,即使當(dāng)下不能有效解決問題,也要不斷尋找機(jī)會(huì),等待機(jī)會(huì)。”丁發(fā)興感嘆,這是他做科研的秘訣之一。

丁發(fā)興如今是中南大學(xué)土木工程學(xué)院教授,其損傷比強(qiáng)度理論創(chuàng)立的故事,還要從2000年說起。

那一年秋,丁開始讀研。其導(dǎo)師余志武教授課題組當(dāng)時(shí)正開展鋼管高性能混凝土柱受力性能研究,此前課題組已完成前期加工制作并開展部分測(cè)試。丁發(fā)興進(jìn)入課題組后,著手開展鋼管高性能混凝土軸壓短柱的理論分析。但入學(xué)不久的他,知識(shí)儲(chǔ)備和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)都有所欠缺,新任務(wù)解決起來也頗顯吃力。

在查閱大量文獻(xiàn)的過程中,丁發(fā)興發(fā)現(xiàn)圓鋼管混凝土中混凝土具有明顯的三軸受壓特性,而這一點(diǎn)課題組的研究卻未涉及到。

所謂三軸受壓特性,就是對(duì)混凝土施加荷載時(shí),都受到來自上下方向軸、左右方向軸和前后方向軸三個(gè)方向的壓力,并產(chǎn)生收縮與膨脹等形變。

“我向?qū)熣?qǐng)教,他鼓勵(lì)我在沒現(xiàn)成‘答案’時(shí),更要自主學(xué)習(xí)解決問題。”丁發(fā)興說。

混凝土三軸特性所涉及的就是材料強(qiáng)度理論,即研究復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下材料是否破壞的理論,是工程結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析的理論基礎(chǔ),在現(xiàn)代建筑、水利、交通、機(jī)械、航空等工程中具有重要應(yīng)用意義。

科研人員對(duì)強(qiáng)度理論的探索與研究已超過200年。雖起步早,但對(duì)混凝土和巖石強(qiáng)度理論開展研究的熱潮是在20 世紀(jì)70 年代,包括八面體強(qiáng)度理論、雙剪強(qiáng)度理論和單剪強(qiáng)度理論等。但現(xiàn)有理論仍有許多不足,僅描述了實(shí)驗(yàn)層面破壞的現(xiàn)象和規(guī)律,沒有說明材料破壞的原理。

要開展混凝土軸壓短柱理論分析,就必須搞清楚材料破壞原理,把混凝土三軸特性“吃透”。

為此,丁發(fā)興繼續(xù)“泡”在書海里不斷探索。這其中,包括清華大學(xué)土木系教授過鎮(zhèn)海的《混凝土的強(qiáng)度和變形——試驗(yàn)基礎(chǔ)和本構(gòu)關(guān)系》和中南大學(xué)力學(xué)系教授周筑寶的《最小耗能原理及其應(yīng)用》。

正是對(duì)這兩本書進(jìn)行反復(fù)研讀時(shí),丁發(fā)興有了更多啟發(fā)。

丁發(fā)興在兩本書中學(xué)到“難題”。王昊昊 攝

“過、周兩位教授分別提出了兩種模式的混凝土強(qiáng)度準(zhǔn)則表達(dá)式,但都沒有明確的參數(shù)來表達(dá)破壞規(guī)律;兩者所形成的破壞形狀大體接近,即三軸受壓時(shí)包絡(luò)面較大而三軸受拉時(shí)很小,且都與已有的‘四大古典強(qiáng)度理論’缺乏聯(lián)系,在三軸都受同等壓力時(shí),實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)推演出的破壞包絡(luò)面沒有結(jié)合點(diǎn),說明此時(shí)混凝土是不會(huì)破壞的。”丁發(fā)興說。

“過教授強(qiáng)調(diào)單軸拉、壓狀態(tài)下混凝土的橫向變形系數(shù)是不一致的,受壓破壞時(shí)表現(xiàn)為體積膨脹、橫向變形系數(shù)可能超過1,受拉時(shí)表現(xiàn)為體積收縮、橫向變形系數(shù)小于0.2。如果把變化的橫向變形系數(shù)取值放入金屬材料米塞斯屈服準(zhǔn)則中,會(huì)不會(huì)有意想不到的效果?”

泊松比是反映材料發(fā)生橫向變形的彈性常數(shù),一般在0.2至0.4間略微變動(dòng)。

產(chǎn)生上述想法后,丁發(fā)興馬上用軟件畫圖進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果顯示金屬塑性材料米塞斯屈服準(zhǔn)則中的泊松比原取值為0.5時(shí),子午線為一直線;改取為0.2時(shí),子午線為收攏的橢圓;改取0.6至1時(shí),子午線為放開的雙曲線。此時(shí)的他竊喜,因?yàn)檫@個(gè)規(guī)律已初步體現(xiàn)了混凝土三軸破壞時(shí)的形狀特征。

隨后,丁發(fā)興收集了國(guó)內(nèi)外絕大部分混凝土三軸試驗(yàn)資料,根據(jù)資料確定混凝土受拉時(shí)的非彈性應(yīng)變橫向變形系數(shù)取值為0.11,受壓時(shí)的非彈性應(yīng)變橫向變形系數(shù)分別取0.67和1,且可使得拉壓子午線的效果都較好,其他角度的子午線則考慮羅德角的影響從0.67至1之間變動(dòng)。

這意味著丁已發(fā)現(xiàn)描述材料破壞的基本參數(shù),可以說已經(jīng)產(chǎn)生了一個(gè)新的混凝土強(qiáng)度理論。但要把過程解釋清楚才是最關(guān)鍵的。

揭秘材料由脆變塑“內(nèi)幕”

一個(gè)材料在受到各種擠壓、拉伸、碰撞等力的作用時(shí),人們可以預(yù)判材料“被打”后的樣子,卻無法一睹材料“挨揍”的全過程、解釋其原理。這是現(xiàn)有的強(qiáng)度理論之困。

得到材料破壞的基本參數(shù)后,丁發(fā)興要做的是構(gòu)建理論模型并給出求解過程。

“周筑寶教授書中的不可恢復(fù)主應(yīng)變率,是對(duì)彈性模量損傷變量的求導(dǎo),泊松比也就是橫向變形系數(shù)維持不變,而我的結(jié)果需要對(duì)橫向變形系數(shù)進(jìn)行改變。”丁發(fā)興心想,不可恢復(fù)主應(yīng)變率是否可進(jìn)一步理解為非彈性主應(yīng)變率?將應(yīng)變中的彈性和非彈性分離出來,由非彈性應(yīng)變來耗能會(huì)有什么結(jié)果?

丁發(fā)興(右一)團(tuán)隊(duì)在做混凝土柱實(shí)驗(yàn)。王昊昊 攝

傳統(tǒng)方法認(rèn)為,應(yīng)力是應(yīng)變的函數(shù),應(yīng)變是自變量,自變量也就無法分解。這樣看來,丁的前述設(shè)想行不通。

“倒著思考會(huì)怎樣?”反復(fù)構(gòu)想后,丁發(fā)興有了新的基本假設(shè):將材料總應(yīng)變分為彈性應(yīng)變和非彈性應(yīng)變兩部分,同時(shí)應(yīng)力下總應(yīng)變的橫向變形效應(yīng)也分為彈性應(yīng)變的泊松效應(yīng)和非彈性應(yīng)變的損傷泊松效應(yīng)兩部分。

最終,他成功創(chuàng)建材料單元體相對(duì)耗能率計(jì)算模型,構(gòu)建了損傷比強(qiáng)度理論和其通用計(jì)算公式。這是對(duì)米塞斯屈服準(zhǔn)則的無量綱化和升級(jí)。

損傷比強(qiáng)度理論說明了損傷比參數(shù)的取值可以決定材料發(fā)生脆性或者塑性破壞,其中受拉脆性是常數(shù),取值小于0.2;受壓是變量,脆性時(shí)一般大于1;0.5時(shí)是塑性,這就是材料破壞的基本原理。

所謂彈性就是材料受力后產(chǎn)生變形,外力取消后材料完全恢復(fù)原狀;塑性指外力取消后材料仍保持變形后的樣子;脆性可理解為材料受力到一定程度時(shí)發(fā)生斷裂等形變。

丁發(fā)興表示,混凝土等脆性材料具有單軸受壓體積膨脹(導(dǎo)致壓碎)和受拉體積收縮(導(dǎo)致拉斷)兩類特征。描述材料彈性階段變形的經(jīng)典參數(shù)有彈性模量和泊松比兩個(gè),目前尚未發(fā)現(xiàn)用來描述非彈性變形與破壞性能的參數(shù)。“我們發(fā)現(xiàn)了脆性材料非彈性應(yīng)變的相對(duì)橫向變形規(guī)律,將其命名為損傷比。”

在前期研究基礎(chǔ)上,2019年以來,丁發(fā)興教授團(tuán)隊(duì)博士生吳霞提出考慮羅德角和靜水壓力相互影響的受壓損傷比表達(dá)式,也對(duì)不同應(yīng)力路徑下的損傷比參數(shù)取值進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,并且把原先僅用于普通混凝土的強(qiáng)度理論,擴(kuò)展應(yīng)用于輕骨料混凝土、纖維混凝土、巖石、鑄鐵以及正交異性金屬等材料。

丁發(fā)興(右)和吳霞(左)開展混凝土抗剪實(shí)驗(yàn)。王昊昊 攝

這種情況下,損傷比參數(shù)已不僅僅能夠反映材料破壞規(guī)律,還能進(jìn)一步反映高壓條件下脆性材料體積膨脹減小從而導(dǎo)致脆性向塑性轉(zhuǎn)變的規(guī)律,實(shí)現(xiàn)了脆性和塑性的統(tǒng)一,并由此獲得上述各種材料的完整破壞包絡(luò)面,它們看上去像各種形狀的“愛心”。

直到此時(shí),丁發(fā)興團(tuán)隊(duì)才發(fā)現(xiàn),他們找尋了20多年之久的材料破壞規(guī)律,其實(shí)是“愛心”的樣子。

丁發(fā)興表示,希望繼材料已有的“四大古典強(qiáng)度理論”之后,損傷比強(qiáng)度理論能成為“第五強(qiáng)度理論”。

巖石是混凝土的延伸。根據(jù)損傷比參數(shù)變化規(guī)律,地表巖石受壓損傷比在2左右而表現(xiàn)為脆性,隨著地殼深處重力增加,損傷比將逐漸遞減至0.5左右而表現(xiàn)為高壓塑性。

“以往業(yè)界認(rèn)為脆性材料在三軸等壓時(shí)是不會(huì)破壞的,只有彈脆性和彈塑性兩個(gè)狀態(tài)。”丁發(fā)興表示,損傷比強(qiáng)度理論可將重力作用下不同深度地殼巖石的受力與變形狀態(tài)的認(rèn)知,在“彈脆性和彈塑性”兩個(gè)狀態(tài)基礎(chǔ)上增加“塑性流動(dòng)”狀態(tài)。塑性流動(dòng)就是外力作用下,材料進(jìn)入塑性后如果外力仍維持不變甚至持續(xù)增大時(shí),會(huì)像液體那樣緩慢流動(dòng)。

損傷比強(qiáng)度理論還認(rèn)為,地殼巖石在塑性變形過程中,導(dǎo)致能耗增加,使得巖石內(nèi)部溫度更高,會(huì)更早進(jìn)入塑性流動(dòng)狀態(tài)。

借助這一理論,可為前蘇聯(lián)科拉超深井科學(xué)鉆探被迫停止提供一個(gè)合理解釋:地殼深處巖石的塑性流動(dòng)變軟后,導(dǎo)致鉆頭被卡停止工作。我國(guó)一些山地城市淺層地下空間開發(fā)的項(xiàng)目,同樣面臨重力作用下軟巖產(chǎn)生塑性流動(dòng)問題,使得嵌巖樁基工程的鉆孔成型非常困難。

“當(dāng)然,巖石也可以由塑變脆,比如我國(guó)喜馬拉雅山等高山腳下的巖石負(fù)重大而受壓應(yīng)力很高,處于受壓緊縮狀態(tài),此時(shí)開挖隧道,相當(dāng)于對(duì)巖體進(jìn)行卸載,會(huì)引發(fā)巖體體積膨脹而導(dǎo)致硬巖巖爆。”吳霞表示。

把受壓的力“箍”起來

遇到超大地震時(shí),建筑如何實(shí)現(xiàn)“巨震不倒”?

丁發(fā)興表示,損傷比強(qiáng)度理論也可用來說明約束混凝土的工作原理,也就是箍筋約束下混凝土體積膨脹會(huì)有所減小,同時(shí)損傷比取值會(huì)減小,強(qiáng)度會(huì)提升,這時(shí)候混凝土脆性會(huì)向塑性轉(zhuǎn)變。

為此,課題組發(fā)明了內(nèi)拉筋鋼管混凝土柱抗震技術(shù),由拉筋直接約束混凝土進(jìn)而提升其承載力和塑性,而鋼管在外側(cè)起抗彎的作用,這時(shí)候建筑梁柱的剛度、承載力和塑性都很好,結(jié)構(gòu)分析軟件也更容易計(jì)算,因此把結(jié)構(gòu)的抗震分析推進(jìn)到了倒塌階段,這個(gè)技術(shù)可以有效應(yīng)對(duì)強(qiáng)地震作用和“巨震不倒”的抗震設(shè)計(jì),使建筑的抗倒塌能力提升30至40%。

“這個(gè)過程其實(shí)就是用鋼筋將混凝土柱箍起來,地震力作用下,壓力越大,箍的越緊。箍的過程限制了混凝土體積的膨脹,從而提升了承載力并變成塑性,使抗破壞的性能更強(qiáng)。”丁發(fā)興說,舉重運(yùn)動(dòng)員愛系腰帶,其實(shí)就是這個(gè)原理,腰帶能使腰部的承載力更高、更集中。

丁發(fā)興(右二)指導(dǎo)吳霞(左二)等學(xué)生學(xué)習(xí)損傷比強(qiáng)度理論。受訪者 供圖

通過對(duì)損傷比強(qiáng)度理論的不斷延伸,丁發(fā)興課題組還提出地球“重力塑性耗能”學(xué)說,指出地球內(nèi)部的地幔和地核物質(zhì)處于液態(tài)或固態(tài),是重力高壓與塑性耗能引起高溫的結(jié)果。“大陸漂移學(xué)說”和“板塊構(gòu)造學(xué)說”的動(dòng)力機(jī)制此前并不明晰,丁發(fā)興認(rèn)為該機(jī)制以及地震和火山爆發(fā)的動(dòng)力機(jī)制,是地球的“重力塑性耗能”與月亮太陽引潮力共同作用的結(jié)果。

目前,丁發(fā)興課題組提出的損傷比強(qiáng)度理論,得到了不少國(guó)內(nèi)外學(xué)者的認(rèn)可和引用。

歐洲科學(xué)院院士、《中國(guó)科學(xué):物理學(xué)力學(xué)天文學(xué)》(英文版)編委劉錦茂認(rèn)為,損傷比強(qiáng)度理論從傳統(tǒng)強(qiáng)度理論中脫穎而出,用來解釋脆性材料和金屬塑性材料的破壞機(jī)理,與彈性模量和泊松比一樣,損傷比也是材料的固有屬性,有望夯實(shí)學(xué)界對(duì)脆性材料破壞機(jī)理的認(rèn)識(shí)。

日本土木工程協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、日本工程院院士上田多門稱,這是“有意義,對(duì)自己研究有幫助”的理論。

《美國(guó)混凝土學(xué)會(huì)材料雜志》副主編以及評(píng)審專家認(rèn)為,該理論“具有創(chuàng)新性和非常重要的意義”。

河海大學(xué)教授鄭東健則認(rèn)為,丁發(fā)興-吳霞提出的六參數(shù)損傷比強(qiáng)度準(zhǔn)則適用于普通混凝土和輕骨料混凝土,該理論從損傷力學(xué)理論和相對(duì)耗能率最小原理出發(fā),考慮了羅德角和靜水壓力的影響,意義明確;對(duì)于普通和輕骨料混凝土,丁-吳強(qiáng)度準(zhǔn)則最為準(zhǔn)確,且在各溫度下該準(zhǔn)則精度最高。

中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)網(wǎng)站版權(quán)聲明:

① 凡本網(wǎng)注明來源:中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、CCPA、CCPA各部門以及各分支機(jī)構(gòu)的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為本站獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用前必須經(jīng)本網(wǎng)站同意并注明"來源:"中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)(CCPA)"方可進(jìn)行轉(zhuǎn)載使用,違反者本網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。

②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。 其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用的,請(qǐng)注明原文來源地址。如若產(chǎn)生糾紛,本網(wǎng)不承擔(dān)其法律責(zé)任。

③ 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。

您可能感興趣的文章

更多>>- 大學(xué)生比拼用混凝土做龍舟2023-06-28

- 水泥基材料增韌技術(shù)的綜合評(píng)述:從多尺度材料到先進(jìn)工藝2025-02-28