各省份財政收入排名變化,背后有哪些原因

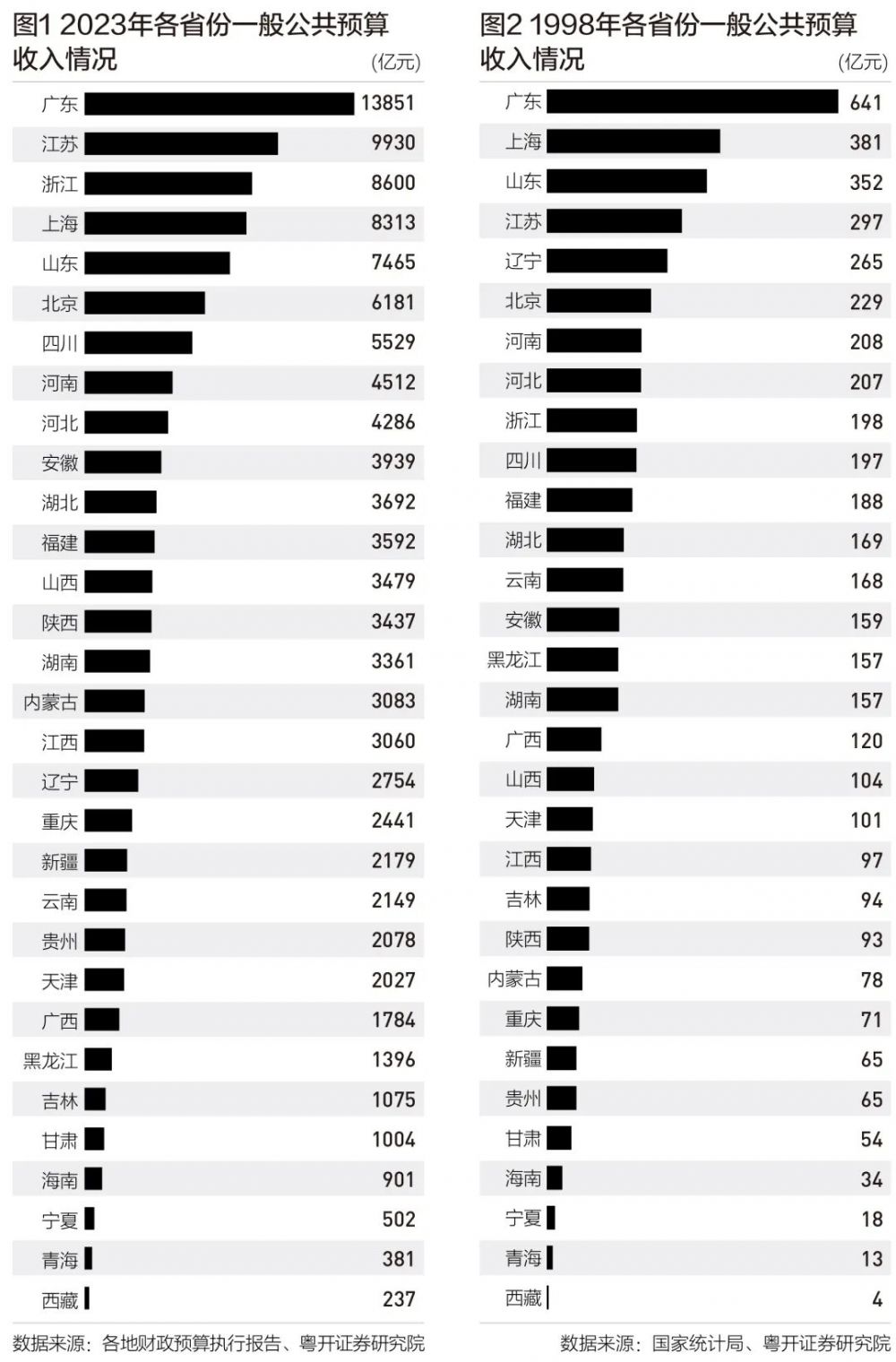

各省份近期相繼披露2023年最新財政數據。廣東、江蘇、浙江、上海、山東、北京、四川、河南、河北、安徽地方一般公共預算收入規模位居全國前十。

近日,粵開證券研究院發布《1978-2023年中國各省份財政收入排名變遷》一文,闡述了31個省份一般公共預算收入規模近幾十年變遷以及原因。從1952年以來的數據看,一般公共預算收入排名中,前十排名變化較大。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為,地方財政收入取決于各地的經濟規模和財政體制。同時,我國經歷了從計劃經濟到市場經濟、從農業到工業化和城鎮化的進程,從高度集中統收統支的財政體制到分稅制的變化。這一系列體制的變革,也直接影響了各地的財政收入規模變化。

改革開放之后,廣東和浙江財政收入排名總體持續上升。1991年之后,廣東地方一般公共預算收入躍居榜首,至今(2023年為1.39萬億元)已是連續33年占據榜首,而且與第二名江蘇相差近4000億元,未來一段時間里廣東將繼續穩居榜首。

羅志恒認為,廣東財政收入穩居榜首,直接源于廣東GDP長達35年排全國第一。廣東憑借機械、紡織、制藥、服務等優勢產業發展,以及全國第一的人口、豐富資源、技術優勢、“粵港澳”國家戰略優勢等實現了連續35年GDP穩居全國第一。

盡管財政收入榜前十名有較大變化,但2001年至今前6名均為廣東、江蘇、浙江、上海、山東和北京。東部6省份經濟發達,財政實力雄厚,是對全國財力凈貢獻主要省份。江蘇和浙江近些年穩居第二、三名。

羅志恒表示,江蘇憑借與廣東相似的外向型經濟模式以及其獨有的“蘇南模式”,經濟發展較好。浙江的民營經濟活躍,對經濟和財政收入的帶動作用明顯。上海GDP位居第十,但其發達的房地產、批發零售、金融、商務服務、交通運輸等服務業、繁榮的外貿外資創造涉外稅收對財政收入貢獻率高,使其財政收入保持前五。

北京的情況也與上海類似,盡管去年GDP在全國排名13,但北京總部經濟發達,金融、房地產、科技服務業和信息服務業、制造業、批發零售業等七大行業對當地財政收入貢獻近八成,這也使得財政收入排名穩居第六。

羅志恒表示,改革開放以前,東北經濟發展曾一度領先全國,遼寧、黑龍江財政收入排名靠前。但改革開放以后,東北的市場經濟體制改革進程緩慢,傳統經濟結構老化,長期的計劃經濟體制和思維導致營商環境改善程度不及東部沿海地區,國企占比高、人口老齡化突出,市場活力不足,重工業等產業發展動力不足,導致財政收入相較沿海地區而言增速緩慢。

近兩年,西部省份一般公共預算收入增速整體快于東部和中部。羅志恒表示,這種格局的變化主要緣于百年未有之大變局背景下,能源革命與綠色發展加速推進,西部資源密集型省份經濟和財政收入增長相對較快;而東部和中部省份遭遇外需下行、房地產低迷等多重壓力,經濟結構和產業結構調整,財政收入增速相對偏慢。

不過,受大宗商品價格回調影響,資源稅等收入減少,資源型省份陜西、山西2023年的收入排名分別較上一年下降2位、1位。隨著疫后經濟穩步復蘇,湖北收入排名上升3位至第11位。

2023年31個省份均實現了地方一般公共預算收入增長,除了跟經濟恢復帶動有關,也跟前期低基數有關。根據近期各省份公開的2024年預算報告,基本所有省份預計2024年地方一般公共預算收入能實現增長。這也折射出經濟持續復蘇的預期。

但考慮到經濟增長依然承壓,房地產等主要稅源行業仍在筑底,結構性減稅降費減收及前期高基數等因素,與去年實際收入增速相比,絕大多數省份下調了2024年收入增速預期。

粵開證券研究院根據31省份公開的2024年GDP、地方一般公共預算收入規模進行加權計算,各省份今年GDP加權平均目標增速為5.4%;各省份今年一般公共預算收入加權平均目標增速為4.4%。

中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:

① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。

②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。

③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。