【“低碳混凝土”大家談】水泥制品實現“碳達峰、碳中和”目標技術路線探討

2020年9月22日,國家主席習近平在第75屆聯合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。”為中國下一階段的能源轉型和綠色發展指明了方向,也展現了中國踐行《巴黎協定》氣候行動承諾的決心。今年的政府工作報告把“單位國內生產總值能耗降低3%左右”寫進2021年發展主要預期目標,并提出“十四五”時期總目標是降低13.5%。以能源消耗強度(“單位GDP能耗”)和能源消費總量(“能源消費上限”)為組合的能源“雙控”目標,成為實現“雙碳”目標的關鍵動力。實現碳達峰、碳中和,是全面貫徹新發展理念、推動高質量發展的要求。

工程建設行業占全球碳排放比例超過40%,其中建筑材料對于資源、能源的消耗及其在全生命周期內的碳排放問題尤為突出。統計數據顯示,僅2020年我國建材行業碳排放就達14.8億噸。作為建材行業重要組成部分的水泥制品行業尋求合理有效的“降碳、減碳”措施已迫在眉睫。

預制混凝土綠色低碳研究中心:水泥制品實現“碳達峰、碳中和”目標技術路線探討

水泥制品“雙碳”技術路線的重點方向

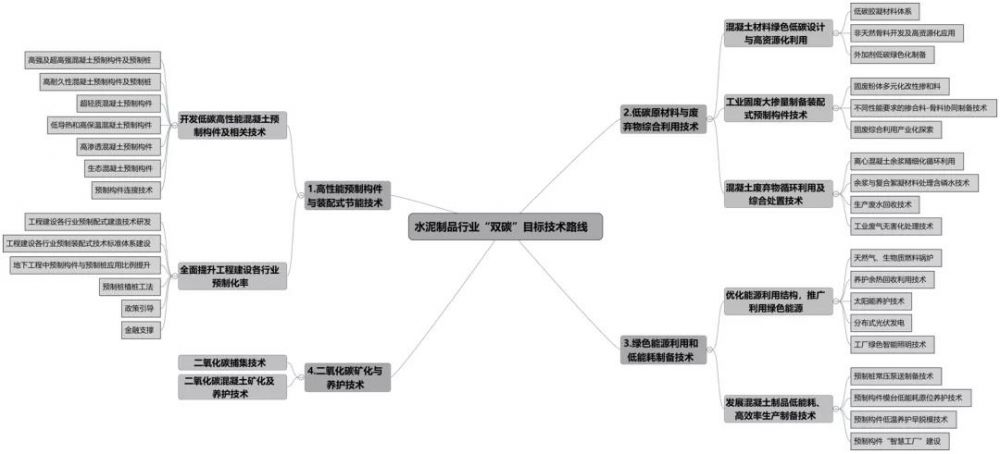

近日,《北大金融評論》發布“雙碳”目標下的總體技術路線圖,包括減少碳排放和增加碳吸收2條主路線。從中也可以提煉出水泥制品行業主要的“低碳與減碳”技術路線(圖2.1)。

具體聚焦在以下幾個重點方向:

①高性能預制構件與裝配式節能技術;

②低碳原材料與廢棄物綜合利用技術;

③綠色能源利用和低能耗制備技術;

④CO2礦化與養護技術。

圖2.1 水泥制品行業“雙碳”目標技術路線

高性能預制構件與裝配式節能技術

大量研究成果與工程實踐證明,預制構件和裝配式技術相較于傳統現澆結構本身便具有節能、低碳等天然優勢,通過工廠自動化流水線生產,極大提升了效率、降低過程能耗;工業化的生產模式可充分發揮原材料性能,使水泥、骨料等原材料實現精細化、集約化利用;施工模式由傳統手工作業轉變為裝配化和機械化作業,無需現場支模,節約木材,避免長時間現場養護,大幅提升施工速度,節約工期。在“十三五”期間和“十四五”規劃以及中央、地方頒布的各項政策、法規中,明確建議以預制裝配式取代現澆、以工業化建造代替傳統手工作業,也充分印證了“預制混凝土”和“裝配式建造”是面向未來、低碳環保的建設方式,具有科學性和先進性,符合可持續、高質量發展目標。

預制構件和裝配式技術已具備良好的應用基礎,尚可在以下幾個方面持續發力,全面發揮其在工程建設中低碳與減碳的作用:

① 持續開發應用低碳高性能混凝土預制構件及相關技術。

開發高強及超高強混凝土預制構件,大幅提升混凝土的單位承載力,降低自然資源消耗;開發高耐久性預制構件,提升結構的設計使用年限;開發超輕質混凝土構件,降低結構自重負荷;開發低導熱和高保溫混凝土構件,提升建筑保溫隔熱性能;開發高滲透混凝土構件,提升城市排水效率,減少內澇災害;開發生態混凝土構件,促進工程建設與自然融合;開發預制構件連接技術,實現構件連接快速、可靠、安全等。

②持續全面提升工程建設各行業預制化率。

基于交通、水利、電力等各個行業的工程建設的特點,研究和開發適宜的預制構件及裝配式建造技術,并在行業內形成涵蓋設計、生產、施工、檢測驗收全過程的技術標準體系;拓展地下工程中預制樁、預制構件的應用范圍,擴大預制樁和預制構件在地基基礎工程中的應用比例,促進新型植樁工法技術進步;發揮政策的導向作用,引導工程建設各行業及地下工程采用先進的裝配式建造技術替代傳統建造方式;以金融手段支持裝配式技術發展,探索裝配式技術和碳排放、碳金融相互支撐的方法與路徑,創新綠色金融產品與服務。

低碳原材料與廢棄物綜合利用技術

混凝土作為最大宗的建筑材料,蘊含著巨大的節能減排潛力。針對傳統混凝土制品對水泥、天然砂石的高度依賴性、廢棄物循環利用的薄弱意識和工業固廢利用率低等問題,通過材料技術、工藝設計、生產控制等協調配合,可以充分發揮混凝土材料在工程建設領域中低碳與減碳的作用,有效消納工業固廢,推動各行業綠色可持續發展。

①持續開展混凝土材料綠色低碳設計與高資源化利用

通過低碳混凝土材料的基礎理論、性能提升及其應用的研究,解決材料組成設計、性能演化與控制等行業共性問題,加強低碳膠凝材料體系設計、固廢粉體多元化改性摻合料、非天然骨料開發及高資源化應用和外加劑低碳綠色化制備研究,最大限度地提高資源利用率,降低混凝土制品中高耗能水泥熟料的用量以及對天然資源的高依賴性,提升對低品位原材料與工業固廢的資源化利用水平,實現混凝土材料的綠色化制備和高質化應用,有效緩解當前行業自然資源日益匱乏的現狀和“雙碳”目標壓力,推動混凝土材料綠色變革。

②持續開發工業固廢制備裝配式預制構件技術

基于工業固廢的多樣化性能特征,按照“精細化預處理-多元活化改性-協同制備-資源轉化-裝配式預制構件-質量和環境評價”主線,采用功能復配、物理激發、安全控制等預處理方法,開發固廢粉體多元活化改性成套技術,開展固廢粉體摻合料-骨料協同制備混凝土研究,開展混凝土生產、成型及養護成套工藝技術研究,形成質量、環境達標的預制構件產品,實現工業固廢的規模化消納和增值化利用的協同,拓展大宗工業固廢資源化路徑,推動混凝土制品行業轉型升級。

③持續推進混凝土廢棄物循環利用、綜合處置技術

針對混凝土制品生產過程中產生的廢漿、廢水、廢氣等廢棄物,充分利用材料體系調控、功能材料開發、工藝環節優化等措施,實現生產制造過程中廢棄物的零排放。通過對離心混凝土制品產生的余漿精細化處理(收集、均化、調凝),用于混凝土制品再生產,實現循環利用率100%;基于動態吸附及轉化過程研究,綜合利用余漿與復合絮凝材料開發可用于處理含磷污水的系列環保材料,拓展余漿的綜合利用途徑;基于回收水化學組分分析,通過材料技術精準化調控,有效控制廢水中有害物質對混凝土性能影響,建立廢水回收系統,實現再生產利用;針對工業有機廢氣,通過多級凈化技術、高效節能除塵系統、脫硫與脫硝等多途徑技術協同調控,有效凈化廢氣中的有害物質和粉塵污染,最終實現混凝土制品全綠色生產制備。

綠色能源利用和低能耗制備技術

大力推動綠色能源在混凝土制品生產養護過程中的應用,持續提升產品低能耗、高效率生產工藝,不斷推進自動化、智能化生產建設,實現混凝土制品生產制造的綠色低碳化。

①持續優化能源利用結構,推廣利用綠色能源

針對企業能源利用現狀,大力發展天然氣、生物質燃料、太陽能等清潔綠色能源利用技術,不斷優化能源結構。全面推進企業鍋爐的煤改氣工程,將天然氣、生物質燃料等清潔或可再生能源替代原煤燃燒,實現鍋爐煙氣零碳排放;研究蒸壓蒸養設備余熱回收利用技術,開發集煙氣余熱回收、廢氣廢水余熱回收、高溫產品余熱回收等綜合性的工業余熱余能回收系統,實現余熱零浪費;大力推廣太陽能養護技術,搭建養護型太陽能集熱裝置,直接吸收太陽能輻射能量用于混凝土制品的養護;持續推進企業太陽能光伏發電工程建設,結合企業用電需求和廠區布置,因地制宜建設分布式太陽能光伏發電站,努力實現企業生產生活用電自給自足。

②持續發展混凝土制品低能耗、高效率生產制備技術

研究并推廣穩定、高效的預制樁常壓泵送制備技術,推進樁類制品制備技術變革。發展裝配式PC構件低能耗生產工藝提升技術,基于PC構件生產流程提效,開發裝配式混凝土構件組合式數字化生產線和低能耗原位養護技術,顯著減少生產環境由設備周轉、操作時間、工作效率等導致的碳排放。研究并推廣基于材料設計與組分配伍的預制構件低溫養護早脫模技術,大幅降低產品生產養護能耗。持續推進生產智能化,革新并開發混凝土制品自動化生產工藝和設備,通過改善作業環境、提高安全管理、提升設備自動化水平、降低勞動強度、提高生產效率的工藝研究以及研發先進的現場和后臺管理系統,逐步實現生產、檢測、驗收全自動化,推進傳統工廠到“智慧工廠”的蛻變。

CO2礦化與養護技術

在一定條件下可進行混凝土碳酸化反應實現CO2的永久封存,在全生命周期中減少混凝土制品行業的總體CO2排放量,最終實現大規模CO2的封存與利用,同時改善混凝土性能、縮短養護時間并節約養護能耗。

基于水泥、工業固廢等材料中的鈣鎂組分,采用CO2礦化養護取代傳統蒸汽養護,開展礦化材料研發和優化設計、礦化養護過程的影響機制和動力學反應、膠凝體系微觀結構和礦化的構效關系研究,從多尺度動力學角度揭示礦化反應的微觀機制,建立微觀結構和宏觀性能的系統性關聯,優化CO2利用效率,實現礦化反應能力和礦化混凝土制品的可行性與實用性提升。此外,基于全生命周期的碳排放分析,構建礦化養護工藝和產品的環境效益評價體系,有效推進大規模和經濟性的CO2利用,進一步提升混凝土材料低碳化水平。

實現“雙碳”目標是所有行業義不容辭的歷史責任。水泥制品行業作為工程建設重要支撐產業,在推進“雙碳”目標過程中,通過逐步降低對自然資源、化石能源的依賴;提高行業精細化、智能化和低碳化制備水平;加大廢棄物和CO2消納力度,最終實現水泥制品行業的綠色低碳和高質量協同發展。

混凝土與水泥制品行業預制混凝土綠色低碳研究中心:由中國混凝土與水泥制品協會發起,依托建華建材(中國)有限公司建設。旨在為行業打造一個綠色低碳政策、綠色低碳技術和綠色低碳市場創新發展的服務平臺。

中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:

① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。

②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。

③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。

您可能感興趣的文章

更多>>- 低碳混凝土的“雙碳”使命——推動“低碳混凝土”發展專家座談會側記2021-11-10

- 【“低碳混凝土”大家談】張雁:加快“低碳混凝土”發展,促進水泥制品行業“雙碳”目標實現2021-11-24

- 【“低碳混凝土”大家談】蔣勤儉:推廣應用低碳混凝土是我國低碳發展的必然要求2021-12-01

- 【“低碳混凝土”大家談】楊思忠:裝配式建筑低碳發展必須樹立全產業鏈、全生命周期理念2021-12-08

- 【“低碳混凝土”大家談】吳杰:“低碳混凝土”技術的應用需建筑業行動起來2021-12-15

- 【“低碳混凝土”大家談】張亞梅:通過創新逐步實現低碳目標2021-12-29